毎朝のお弁当作りを少しでも楽にしたいと考えている人は多いのではないでしょうか?

この記事では、忙しいあなたのために、まるごと冷凍弁当を安全かつ美味しく楽しむための情報を徹底的に解説します。

まるごと冷凍弁当を朝レンジで解凍して大丈夫?」

そんな疑問にお答えしつつ、レンジなしで解凍する方法や、自然解凍のリスクについても詳しく解説。

「冷凍物を常温で解凍するとどうなる?」

といった食中毒に関する不安を解消し、安心してお弁当を食べられるように、具体的な対策をご紹介します。

まるごと冷凍弁当がまずいと感じている方も、美味しくするためのコツを伝授するので、ぜひ参考にしてください。

この記事を読むと、次のことがわかります。

- まるごと冷凍弁当を朝解凍する際の適切な方法

- 電子レンジがない環境での冷凍弁当の解凍方法

- 冷凍弁当の解凍と持ち運びに関する注意点

- 安全でおいしい冷凍弁当を作るためのコツ

本記事の内容

まるごと 冷凍弁当、朝解凍はアリ?時短術

- 朝レンジでOK?

- レンジなしの場合

- 解凍してから持っていく?

- 冷凍のまま持っていくのはアリ?

- 冷凍ご飯をお弁当に

- まずい?美味しくするコツ

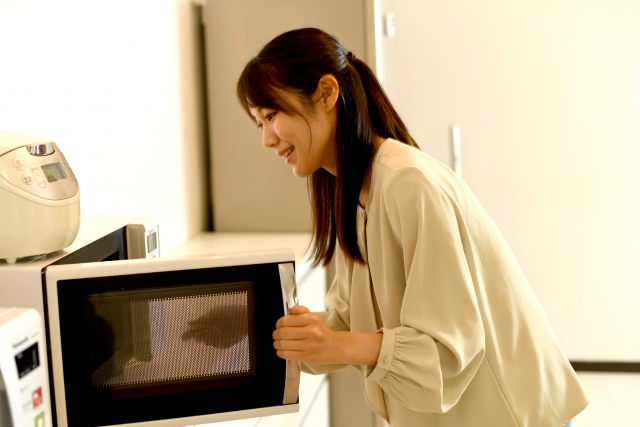

朝レンジでOK?

まるごと冷凍弁当を朝に電子レンジで解凍することは、忙しい毎日を送る人々にとって非常に有効な手段であり、基本的に問題なく、むしろ積極的に推奨される方法と言えるでしょう。

電子レンジによる加熱は、お弁当全体を均一に温め、食品内部までしっかりと温度を上昇させるため、食中毒の原因となる細菌の繁殖を抑制し、安全性を高める効果が期待できます。

しかしながら、朝のレンジ解凍を安全かつ効果的に行うためには、いくつかの重要な注意点を守る必要があります。

まず、使用するお弁当箱が電子レンジに対応している素材で作られているかを確認することが不可欠です。

電子レンジに対応していないプラスチック容器や金属製の容器を使用すると、容器が変形したり、最悪の場合は破損する恐れがあります。

必ず電子レンジ対応の容器を使用するようにしてください。

次に、適切な加熱時間の設定です。

お弁当の内容や量によって最適な加熱時間は異なりますが、一般的には500W~600Wの出力で3分から5分程度が目安となります。

加熱時間が短すぎると、食品の中心部分が十分に温まらず、食中毒のリスクが高まる可能性があります。

逆に、加熱時間が長すぎると、食品が乾燥したり、硬くなったりして、食感が損なわれることがあります。

加熱ムラを防ぐためには、加熱途中で一度お弁当を電子レンジから取り出し、全体を軽くかき混ぜることをおすすめします。

これにより、食品全体が均一に温まり、美味しく食べることができます。

さらに、加熱後は、お弁当を十分に冷ましてから蓋を閉めるように心がけてください。

温かいまま蓋をすると、容器内部に水蒸気がこもり、食品が湿ってしまい、風味を損なうだけでなく、細菌の繁殖を促進する原因にもなります。

これらの注意点を守れば、朝のレンジ解凍は、安全かつ手軽に冷凍弁当を美味しく楽しむための非常に有効な方法となります。

レンジなしの場合

冷凍弁当を電子レンジを使用せずに解凍する方法は、主に二つの選択肢があります。

それぞれの方法には、メリットとデメリットが存在するため、状況に応じて適切な方法を選択することが重要です。

- 冷蔵庫での解凍:

この方法は、最も安全かつ食品の品質を損なわずに解凍できる方法として推奨されます。

冷凍弁当を前日の夜、または少なくとも5~6時間前に冷蔵庫に移し、低温でゆっくりと解凍します。

冷蔵庫内は一定の低温が保たれているため、細菌の繁殖を抑えながら、食品全体を均一に解凍することができます。

しかし、この方法は時間がかかるため、急ぎの場合には適していません。 - 常温での解凍:

この方法は、冷蔵庫解凍よりも早く解凍できますが、食品が傷みやすいというリスクを伴います。

特に気温の高い夏季は、常温での解凍は避けるべきです。

もし常温で解凍する場合は、保冷剤をお弁当に添えたり、保冷バッグを使用するなどして、できる限り低温を保つように心がけてください。

また、解凍後は速やかに食べるようにしましょう。

いずれの方法を選択する場合でも、解凍後の食品は細菌が繁殖しやすいため、解凍後はできるだけ早く食べることが大切です。

また、再冷凍は品質を著しく損なうため、絶対に避けるようにしてください。

これらの点に注意することで、レンジなしでも安全に冷凍弁当を解凍し、美味しく食べることが可能となります。

解凍してから持っていく?

冷凍弁当を解凍してから職場や学校へ持参する場合、いくつかの重要な考慮事項があります。

適切な対策を講じることで、食品の安全性を確保し、美味しく食べることが可能になります。

まず、解凍方法の選択です。

前述の通り、冷蔵庫での解凍は時間がかかるものの、最も安全な方法として推奨されます。

電子レンジで解凍する場合は、加熱ムラが生じやすいため、解凍後にかき混ぜるなどの工夫が必要です。

次に、持ち運び方法です。

解凍後は、食品が傷みやすいため、保冷剤や保冷バッグを必ず使用し、できる限り低温を保つように努めてください。

特に気温の高い夏季は、保冷対策を徹底することが重要です。

また、移動時間をできるだけ短縮することも、食品の鮮度を保つためには不可欠です。

さらに、解凍してから時間が経過すると、食品の風味が損なわれることがあります。

そのため、食べる直前に解凍するのが理想的ですが、それが難しい場合は、できるだけ早く食べるように心がけてください。

これらの注意点を守ることで、解凍してから持っていく場合でも、比較的安全に、そして美味しく冷凍弁当を楽しむことができます。

しかし、冷凍状態を維持できる環境が整っているのであれば、冷凍のまま持参する方が、より安全で、風味も損なわれにくいと言えるでしょう。

冷凍のまま持っていくのはアリ?

お弁当を冷凍した状態で持ち運ぶことは、食品の安全性を確保する上で非常に有効な手段であり、多くの場合において推奨されます。

冷凍状態を維持することで、細菌の繁殖を抑制し、食中毒のリスクを大幅に低減することが可能です。

しかし、冷凍のままお弁当を持っていく場合には、いくつかの重要な注意点があります。

まず、喫食時までに食品が完全に解凍されている必要があります。

解凍が不十分な状態では、食品が硬くて食べにくかったり、冷たい部分と温かい部分が混在して美味しくなかったりするだけでなく、消化不良を引き起こす可能性もあります。

解凍時間を考慮し、十分な時間をかけて自然解凍するか、職場で電子レンジを利用して加熱する必要があります。

また、冷凍状態を維持するためには、適切な保冷対策が不可欠です。

保冷剤を複数個使用したり、保冷効果の高い保冷バッグを利用するなどして、お弁当の温度上昇を最小限に抑えるようにしましょう。

特に夏季は、気温が高いため、保冷対策を徹底することが重要です。

さらに、職場や学校に電子レンジが設置されていない場合には、冷凍のまま持参することは現実的ではありません。

これらの点を総合的に考慮し、冷凍のままお弁当を持っていくかどうかを判断するようにしましょう。

適切な対策を講じることで、安全かつ美味しく冷凍弁当を楽しむことができます。

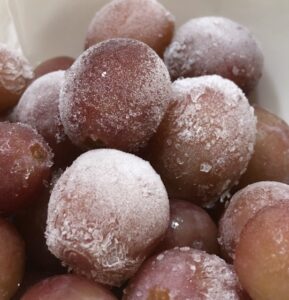

冷凍ご飯をお弁当に

冷凍ご飯をお弁当に入れる際に、朝に電子レンジで解凍することは、多くの人に利用されている一般的な手法であり、適切に行えば美味しくご飯を食べることが可能です。

電子レンジでの加熱により、冷凍によって硬くなったご飯を、炊きたてに近い状態に戻すことができます。

ただし、いくつかの注意点があります。

解凍後のご飯は、水分が蒸発しやすく、時間が経つとパサパサになりやすいという性質があります。

そのため、解凍する際には、ご飯に少量の水(小さじ1程度)を振りかけると、ふっくらと仕上がります。

また、電子レンジの機種によって加熱ムラが生じることがあるため、加熱中に一度ご飯をほぐすと、全体が均一に温まります。

解凍後は、必ずご飯を十分に冷ましてからお弁当箱に詰めるようにしてください。

温かいまま詰めると、水蒸気がこもり、ご飯がベチャベチャになってしまうことがあります。

海苔やふりかけを使用する場合は、ご飯が完全に冷めてからかけるようにしましょう。

海苔が湿気てしまったり、ふりかけが水分を吸って固まってしまうのを防ぐことができます。

これらの点に注意することで、朝解凍した冷凍ご飯でも、美味しくお弁当として楽しむことができます。

忙しい朝でも手軽に美味しいご飯を食べられるように、これらのコツを活用してみてください。

まずい?美味しくするコツ

まるごと冷凍弁当が美味しくないと感じる原因は様々ですが、主な要因としては、食材の選択、調理方法、冷凍・解凍方法などが挙げられます。

しかし、これらの要因に適切な対策を講じることで、冷凍弁当の味を格段に向上させることが可能です。

まず、食材選びが非常に重要です。

冷凍に向かない食材(例:生野菜、こんにゃく、豆腐、ゆで卵)は、解凍後に食感や風味が大きく損なわれるため、できる限り使用を避けるべきです。

代わりに、冷凍しても比較的品質が維持しやすい食材(例:根菜類、きのこ類、肉類、魚介類、豆類)を積極的に活用することをおすすめします。

次に、調理方法の工夫です。

冷凍・解凍の過程で食品から水分が失われやすいため、味付けは通常よりも濃いめにするのがポイントです。

また、食材に片栗粉をまぶしたり、あんかけにするなどして、水分を閉じ込める工夫も効果的です。

葉物野菜は、固めに茹でることで、解凍後の水っぽさを軽減できます。

冷凍方法も重要なポイントです。

急速冷凍を行うことで、食品の細胞破壊を最小限に抑え、美味しさを保つことができます。

金属製のバットに並べたり、冷凍庫の急速冷凍機能を利用するなどして、冷凍時間を短縮しましょう。

解凍方法にも注意が必要です。

電子レンジで解凍する場合は、加熱ムラを防ぐために、途中で数回かき混ぜることをおすすめします。

また、解凍後はすぐに食べるようにしましょう。

これらのコツを実践することで、まるごと冷凍弁当の「まずい」というイメージを覆し、美味しく食べることが可能となります。

さらに、弁当箱の選び方も重要です。

電子レンジ対応で、密閉性の高いものを選ぶことで、解凍時の水分の流出を防ぎ、食品の乾燥を防ぐことができます。

また、食材を詰める際には、ご飯とおかずが直接触れないように、仕切りを使うことも効果的です。

彩りを意識して、様々な種類の食材をバランス良く詰め込むことで、見た目にも美味しく、栄養満点な冷凍弁当を作ることができます。

知っておきたい、まるごと 冷凍弁当と朝解凍の注意点

- 冷凍物を常温で解凍するとどうなる?食中毒リスク

- 学校に持っていく際の注意

- 自然解凍で大丈夫?

- レンジ何分で温める?目安時間

- 保冷対策は適切に

- 安全・美味しいものを作るコツ

冷凍物を常温で解凍するとどうなる?食中毒リスク

冷凍食品を常温で解凍するという行為は、一見手軽に思えるかもしれませんが、食品安全の観点からは非常に危険な行為であり、絶対に避けるべきです。

その理由は、常温という温度帯が、食中毒の原因となる細菌が最も活発に繁殖するのに適した環境だからです。

冷凍状態では活動を停止していた細菌が、常温に戻されることで一気に活動を再開し、急速に増殖していきます。

特に、食品の中心部分が解凍されるまでの時間は、細菌が大量に増殖するのに十分な時間となり得ます。

これらの細菌が産生する毒素は、加熱しても分解されない場合があり、食中毒を引き起こす原因となります。

食中毒の症状は、腹痛、下痢、嘔吐、発熱など様々であり、重症化すると命に関わることもあります。

特に、抵抗力の弱い子供や高齢者は、食中毒にかかりやすく、重症化しやすい傾向があります。

冷凍食品を安全に解凍するためには、冷蔵庫解凍や電子レンジ解凍など、適切な方法を選択し、常温解凍は絶対に避けるようにしましょう。

食品安全に対する正しい知識を持つことが、食中毒から身を守るための第一歩です。

学校に持っていく際の注意

まるごと冷凍弁当を学校に持参する場合、家庭で食べる場合とは異なり、いくつかの特別な注意が必要です。

特に、食品の安全性と、美味しく食べられる状態を維持するための対策が重要となります。

まず、学校に電子レンジが設置されているかどうかを確認する必要があります。

電子レンジが利用できる場合は、お弁当を冷凍のまま持参し、食べる直前に温めるのが最も安全で、美味しい方法です。

しかし、電子レンジが利用できない場合は、自然解凍を選択せざるを得ません。

自然解凍を選択する場合は、保冷対策を徹底することが不可欠です。

保冷剤を複数個使用したり、保冷効果の高い保冷バッグを利用するなどして、お弁当の温度上昇を最小限に抑えるようにしましょう。

特に夏季は、気温が高いため、保冷対策を万全にする必要があります。

また、自然解凍では、お弁当が完全に解凍されるまでに時間がかかるため、早朝に冷凍庫から取り出し、持参するようにしましょう。

さらに、自然解凍されたお弁当は、できるだけ早く食べるように心がけてください。

時間が経つほど、細菌が繁殖しやすくなり、食中毒のリスクが高まります。

これらの注意点を守ることで、学校でも安全に美味しくまるごと冷凍弁当を楽しむことができます。

学校の環境や季節、そして自身の状況に合わせて、適切な方法を選択するようにしましょう。

自然解凍で大丈夫?

まるごと冷凍弁当を自然解凍することは、必ずしも推奨される方法ではありません。

自然解凍は、手軽に行えるというメリットがあるものの、食品安全上のリスクを伴うため、注意が必要です。

自然解凍を行う場合、食品が常温に長時間置かれることになります。

この常温という温度帯は、食中毒の原因となる細菌が最も活発に繁殖するのに適した環境です。

特に、お弁当の中心部分が解凍されるまでの時間は、細菌が大量に増殖するのに十分な時間となり得ます。

そのため、自然解凍を行う場合は、保冷対策を徹底することが不可欠です。

保冷剤を複数個使用したり、保冷効果の高い保冷バッグを利用するなどして、お弁当の温度上昇を最小限に抑えるようにしましょう。

また、自然解凍されたお弁当は、できるだけ早く食べるように心がけてください。

時間が経つほど、細菌が繁殖しやすくなり、食中毒のリスクが高まります。

最も安全な方法は、電子レンジでしっかりと加熱し、食品の中心部分まで十分に温めることです。

電子レンジが利用できない場合は、冷蔵庫で解凍するか、保冷対策を徹底した上で自然解凍を選択するようにしましょう。

食品安全に対する正しい知識を持つことが、食中毒から身を守るための重要なポイントとなります。

レンジ何分で温める?目安時間

冷凍弁当を電子レンジで温める際の適切な時間は、お弁当の種類や量、そして電子レンジの性能によって異なります。

そのため、一概に「何分」と断定することはできませんが、一般的な目安としては、500W~600Wの出力で3分から5分程度が目安となります。

ただし、この時間はあくまで目安であり、実際には、お弁当の状態を確認しながら、加熱時間を調整する必要があります。

加熱時間が短すぎると、食品の中心部分が十分に温まらず、冷たいまま残ってしまうことがあります。

逆に、加熱時間が長すぎると、食品が乾燥して硬くなったり、焦げ付いたりすることがあります。

加熱ムラを防ぐためには、加熱途中で一度お弁当を取り出し、全体を軽くかき混ぜることをおすすめします。

これにより、食品全体が均一に温まり、美味しく食べることができます。

また、お弁当箱の素材によっても加熱時間は異なります。

プラスチック製の容器は、金属製の容器に比べて温まりにくい傾向があります。

温め終わった後も、お弁当全体を触って温度を確認し、冷たい部分がないか確認することが重要です。

もし冷たい部分がある場合は、追加で30秒~1分程度加熱してください。

これらの点に注意しながら、お弁当の状態をこまめに確認し、最適な加熱時間を見つけるようにしましょう。

保冷対策は適切に

朝に電子レンジで解凍したまるごと冷凍弁当を、安全に美味しく昼食時に食べるためには、適切な保冷対策が不可欠です。

解凍後の食品は、常温に放置すると細菌が繁殖しやすくなり、食中毒のリスクが高まります。

そのため、保冷対策をしっかりと行い、お弁当の温度上昇を最小限に抑える必要があります。

最も一般的な方法は、保冷剤を使用することです。

保冷剤は、できるだけ強力なものを使用し、お弁当箱の上と下の両方に配置すると、より効果的です。

また、保冷バッグを使用することも効果的です。

保冷バッグは、断熱効果が高く、外気温の影響を受けにくいため、お弁当の温度上昇を抑制するのに役立ちます。

さらに、お弁当箱自体を冷やしておくことも有効です。

前日の夜からお弁当箱を冷蔵庫に入れておくと、朝にお弁当を詰める際に、温度上昇を抑えることができ

ます。

これらの保冷対策を組み合わせることで、朝解凍したお弁当でも、安全に美味しく昼食時に食べることが可能となります。

特に夏季は、気温が高いため、保冷対策を徹底することが重要です。

安全・美味しいものを作るコツ

安全で美味しいまるごと冷凍弁当を作るためには、食材選びから調理、冷凍、解凍、そして喫食に至るまで、全ての段階において注意を払う必要があります。

以下に、安全・美味しいまるごと冷凍弁当を作るための重要なコツをまとめました。

- 食材選び:

冷凍・解凍に強い食材を選ぶ(根菜類、きのこ類、肉類、魚介類、豆類など)。

生野菜や水分の多い食材は避ける。 - 調理:

味付けは濃いめにする。

水分を閉じ込める工夫をする(片栗粉、あんかけなど)。

葉物野菜は固めに茹でる。 - 冷凍:

急速冷凍を行う。

小分けにして冷凍する。

粗熱を取ってから冷凍する。 - 解凍:

電子レンジで解凍する場合は、加熱ムラを防ぐために途中でかき混ぜる。

解凍後はすぐに食べる。 - 保存:

冷凍保存期間は2週間以内を目安にする。 - 衛生管理:

調理器具や容器は清潔に保つ。

調理前には手を洗う。 - その他:

お弁当箱は電子レンジ対応で、密閉性の高いものを選ぶ。

保冷剤や保冷バッグを活用する。

これらのコツを実践することで、安全で美味しいまるごと冷凍弁当を、手軽に楽しむことができます。

忙しい毎日でも、手作りのお弁当を安心して食べられるように、これらのポイントを参考に、自分に合った冷凍弁当作りに挑戦してみてください。

まるごと冷凍弁当を朝解凍するための総まとめ

次のように記事の内容をまとめました。

- まるごと冷凍弁当は朝レンジ解凍が基本

- 電子レンジ対応容器を使用

- 加熱時間は500W~600Wで3~5分が目安

- 加熱ムラを防ぐため途中で混ぜる

- 加熱後は冷ましてから蓋をする

- レンジなしでは冷蔵庫解凍が推奨

- 常温解凍は食中毒リスクがあるため避ける

- 解凍後は保冷剤・保冷バッグで低温維持

- 冷凍のまま持参も可能だが解凍が必要

- 学校にレンジがない場合は保冷対策を徹底

- 自然解凍は食中毒リスクを考慮

- 冷凍ご飯は解凍時少量の水を加える

- 冷凍に向かない食材を避ける

- 味付けは濃いめにするのがコツ

- 解凍後1週間以内を目安に食べる